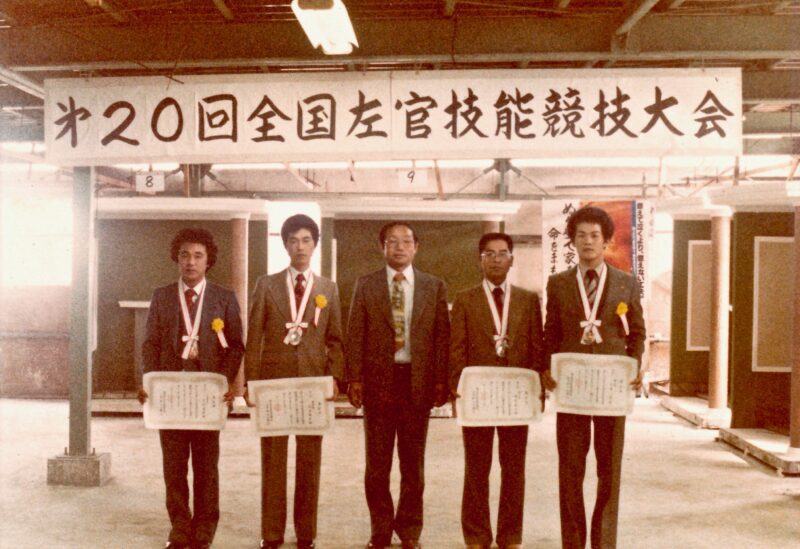

全国左官技能競技大会での日本一には手が届かなかった。だが野村さんは、日本一の左官になる夢は諦めなかった。

「競技大会に出場するのは左官職人のほんの一部です。だとしたら、建築現場で工夫と努力を積み重ねて熟練の技を持つようになった本当の『名人』、私が学ばなければならない左官の技の持ち主はほかにいるんじゃないかと考えましてね」

名人の仕事を自分の目で見て学ぼうと、暇を見つけてはあちこちに足を運んだのである。

秋田・角館(かくのだて)には3度も足を運び、土蔵を見て回った。みごとな黒漆喰があった。黒漆喰とは本来真っ白の漆喰に、あえて「松煙(しょうえん)」や「油煙(ゆえん)」などを加えて黒くして塗る工法である。これにはさらに、光沢を抑えた「ずい黒」、鏡面のように表面を光らせる「磨き」の2つの仕上げ手法がある。人の姿が映るまでに磨き上げる「黒漆喰磨き」は左官の仕事中でも極めて難しい技だといわれる。

山形県の旧県庁舎には石膏の置き引きの技を見に行った。講堂や知事室だった部屋の天井と壁の突き合わせ部分に石膏を置き引きした廻り縁が取り付けてあった。縦幅が50㎝はあろうかという大きさである。モールディングは大きくなればなるほど製作が難しい。乾燥具合が部分によって違うので、タイミングが取りにくいのだ。天井から下がるシャンデリアの周りにも目を見張りたくなる石膏のレリーフがあった。

埼玉県・川越の白漆喰磨き、姫路城の屋根漆喰(屋根瓦を止めるための漆喰)を任された金沢の左官店が施工した美術館の白漆喰磨きの壁……。

最も心惹かれたのは、高知県の土佐漆喰だった。漆喰は石灰、のり、苆(すさ)、水を混ぜ合わせたものだということはすでに説明した。ところが土佐漆喰はのりを使わない。代わりに細かく切った藁(わら)を発酵させた苆で粘り気を出す。こうすると、仕上がった漆喰がカチカチに固くなるのだという。

いわれてみて思い当たった。高知県は台風銀座といわれるほど台風の来襲が多い。そのため、普通の漆喰で外壁を塗ったのでは台風がもたらす雨風で破損してしまう。そこで考え出されたのが土佐漆喰だった。これなら台風に襲われてもビクともしない。

左官の技はその土地土地の風土によって違った発展をしてきたらしい。

高知市で見せてもらった建設会社社長宅の玄関の欄間には、えびす様、大黒様なのだろう、釣り竿を担いだ2人の姿が、漆喰でみごとな彫刻になっていた。たった1人の左官職人がこの家屋の左官仕事を3000万円で請け負い、3年がかりで仕上げた仕事の一部だという。野村さんより少し年下で、漆喰彫刻の技を祖父に学んだのだそうだ。

「各地を回れば回るほど、全国にはそれぞれの分野の左官日本一がいると思い知らされました。見ながら、じゃあ、私はどんな左官日本一になったら良かろう? と考え込みました」

あの角館の、山形の、川越の、金沢の、土佐の左官たちは日本一の肩書きとは無縁である。それなのに、生涯をかけて自分の技を磨き続け、それぞれの土地の伝統技能と呼べるほどの技に育て上げた。そして後継たちがその技を受け継いでいる。

「それでね、私は自分の技を磨くのはもちろんだが、私ひとりで何かの名人になるのではなく、若い者を育てようと思ったのです。漆喰彫刻なんて私にはできませんが、私の後継者も含めた左官の仕事で日本一になってやろうって」

いま野村さんは、全国左官技能競技大会で優勝しなくて良かったと思っている。

「ずっと後のことですが、天狗になって周りから浮き上がってしまった『元日本一』が多いという話を耳にしました。あんな大きな肩書きがついてしまうと、ついつい思い上がってしまう弱さが人間にあるのでしょう。でも、考えてみれば、ある瞬間に日本一でも、その後もずっと日本一でいられるかどうか分からない。実るほど頭を垂れる稲穂かな、を実行するのは難しいらしい。私も優勝していたら、全国の名人の技に学ぼうなんて気は起こさなかったでしょうし、自分の出来ることを突き詰め、若い人を育てようなんて考えなかったかも知れませんからね」

東南アジア3国から技能検定の仕方を教えて欲しいと頼まれた仕事を、

「野村さん、そんなことができるのはあんたしかいないよ」

と任された野村さんは、そんな左官なのである。

写真=秋田・角館の土蔵