父・角尾さんは自動車の運転免許を持っていなかった。高校2年、16歳で軽自動車の免許を取った野村さんは、その頃から家の仕事を手伝ってはいた。学校が休みの日、軽トラックに左官仕事や道具を乗せ、現場まで運ぶのである。

だが、それ以上の手伝いはしなかった。したくなかった。なにしろ、左官という仕事は嫌いなのだ。

しかし、もうそんな甘えは許されない。4月1日、野村さんは建築現場に出た。まだ鏝(こて)を持たせてもらえるはずはない。野村さんに割り振られたのは砂をふるいにかけることである。山のように積まれた砂を篩(ふるい)に入れ、それを持ち上げて前後左右に振る。こうして大きな石ころを取り除く。それが一段落したら、篩にかけた砂とセメント、水を混ぜ合わせて練る。石膏を練るように言いつけられたこともあった。砂ぼこり、セメントの粉が全身に降り注ぎ、真っ白になった。

「とにかく汚れるんですよ。それでね、現場はほとんど桐生市内でしょ。だから時々、同級生だった女の子が通りかかったりする。それを目ざとく見つけると、私、建ちかかった家に中に隠れるんですよ、彼女たちから見られないように。いえ、別に憧れていた女の子がいたわけじゃないんですが、私、いまと違って左官という仕事に誇りなんか持っていない。砂とセメントのほこりで真っ白になった自分を見られるのが恥ずかしくてね」

1日の最後は後片付けである。建築現場をきれいに掃き清めて野村さんの1日が終わる。

「左官という仕事もね、原則は日曜日は休みなんですが、工事の進み具合次第では日曜も祭日も仕事、っていうことになる。でもね、ほとんど屋外での仕事だから、雨が降れば平日でも休みになるんです。ほら、もともとイヤでイヤでたまらない仕事でしょ? だから、雨が降ると飛び上がりたくなるほど嬉しかった」

野村さんは野村左官店に就職したはずだった。普通、就職して働き始めれば月給が出る。ところが、野村左官店は野村家の家業でもあった。

「だからね、月給なんかないんです。お金が必要になると、母に言って必要なだけお金をもらうんです。私は野村家の子ども扱いでした」

仕事は面白くない。月給もない。

——それでよく我慢が続きましたね。

「軽の乗用車を買ってもらったんです。ホンダのN360って車。休みになると、茨城県や新潟県の海までドライブしたり、冬場は苗場にスキーに行ったり。それに母にもらう金で車を飾り立てるんです。といってもたいしたことはなく、ハンドルカバーを買ったり、シートカバーを取り換えたり程度で、まあ、そんなことで気を紛らせていたんです」

N360に負けず劣らず野村さんを支えてくれたのは、高校時代に一緒にアルバイトをした親友だった。1年365日のうち300日は、夜になると縫製業を営んでいた彼の家に遊びに行った。だが、まだ酒には慣れていない。

「ええ、酒を飲み交わすなんてことはなく、一緒にボーリングに行ったり、部屋でどうでもいいことを語り合ったり、そんな付き合いでした」

後に日本の左官技術を東南アジアの国々に伝授することになった時、左官職人界のドンから

「そんなことができるのはあんたしかいないよ」

という言葉をかけられた、日本を代表する左官の野村さんだが、10代の終わりは左官という仕事に鬱屈を抱える青年だったのである。

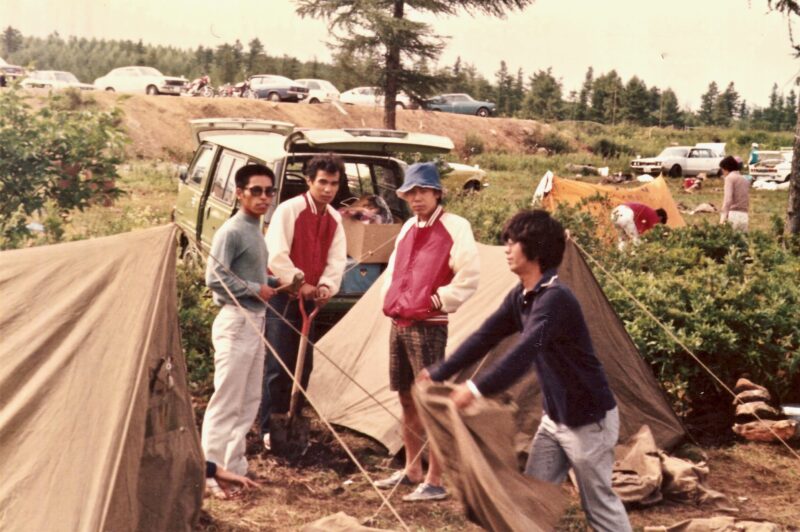

写真=友人たちとよくキャンプに出かけた。左端が野村さん