【染色】

糸や布に色を付ける工程。糸の段階で染めるのを先染め、織り上がった布に色を付けるのを後染めという。

先染めには2つの手法がある。ボビン(糸巻き)にきつく巻かれた糸を染めるのをチーズ染めという。使われるボビンには数多くの穴が開いており、この穴と外から染料を勢いよく吹き付けて染める。かかる時間が短いため糸が傷みにくくてコストも節約できる一方、巻かれた糸の外側と内側で色が微妙に変わる染めムラができやすい。

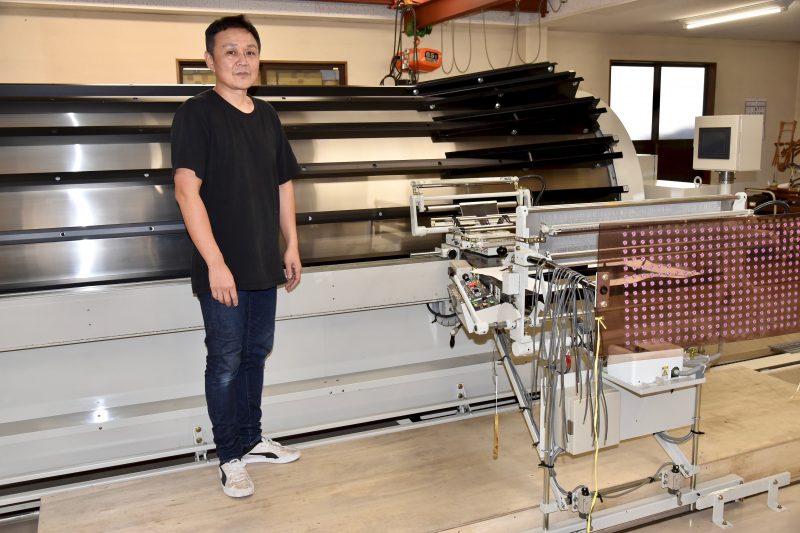

緩く巻いて束にした糸を綛(かせ)といい、この状態で糸を染めるのを綛染めという。染色機には染料を吹き出すノズルの開いた横棒が出ており、綛をこの棒にかけて回転させながら染める。時間がかかるため糸が傷む恐れはあるが染めムラができにくく、高級な染め方だとされる。小池染色は先染めの綛染め専業である。

【絹なら小池】

いま、絹糸をかせ染めするところが本当に減った。リスクが大きいのである。絹糸は糸の本体であるフィブロインをセリシンというタンパク質の層が包んでいる。セリシンは光沢がなく肌触りもゴワゴワしている上に染まりにくい。だから、先にセリシンを取り除いて染める。だが、保護層ともいえるセリシンを100%落としきると、むき出しになったフィブロインが染色の過程で切れて毛羽が出やすい。毛羽が出た絹糸は織りにくい。だからいくらかセリシンを残すのだが、どの程度まで残すかで染まり方が変わる。

注文された色に染めるにはどの程度落としたらいいのか。毛羽が出たり色が違ったりすれば、不良品として引き取ってもらえない。1度事故があれば100万円単位で損がでる。だから引き受けたがらない染め屋さんが多くなった。