思い返してみれば、何かとラオスとは縁があったようだ。

野村さんが東南アジア3カ国への左官技術伝道者になる数年前のことだ。埼玉県行田市のものつくり大学に東南アジア8カ国から左官技術の研修生を集めて講座が開かれたことがあった。左官職技能検定員だった野村さんも講師として壇上に登り、日本の鏝(こて)について話した記憶がある。

初めてラオスを訪れた時、

「あの時はお世話になりました」

とあいさつした生徒がいた。通訳を務めてくれた政府職員である。話を聞いてみると、ものつくり大学の受講生だったというのだ。そういわれて記憶が蘇った。確かにそうだ。日本語が話せる彼とは打ち解け合って、確か居酒屋でご馳走をしたんだったなあ。

そういえばあの時、彼と一緒にラオスから来た研修生がいた。その研修生は休み時間になると教室から消えた。授業が始まってもなかなか戻ってこない。あとで聞くと、ものつくり大大学の隅々まで歩き回っているのだという。地方都市にある職業訓練校の教官だった。日本のものつくり大学の設備をつぶさに見て回り、帰国した後の参考にしたいと思ったのだろう。

「あの人、今回はお見えになっていないようだが、どうしていらっしゃいますかねえ」

そんな話で盛り上がった。

その政府職員が、2回目、3回目、4回目の講師派遣をラオス政府に働きかけ、野村さんが4度もラオスに行くことになった次第は先に書いた通りである。

あれは2度目にラオスに行った時のことだ。生徒の1人が

「今度日本に行く用事があります」

と話しかけてきた。

「だったら、お見えになった時に食事をしましょうよ」

と誘うと、帰国してしばらくしたら電話が来た。ものつくり大学がある行田市まで出かけて、数人のラオス人と食事をした。

その中に、工務店の経営者がいた。日本の住宅建築が知りたいという。野村さんは知っている限りの知識を総動員して日本の住宅建築を説明した。

日本ではかつて、壁は左官が漆喰塗装で仕上げるものだった。だがいまは漆喰仕上げの住宅はほとんどない。木造、鉄骨作り、コンクリートの住宅、どんな家も内装は木で桟を組み、その上に耐火ボードやベニヤ板を打ち付ける。その上に壁紙を貼るのが一般である……。

「ラオスではほとんどの家がレンガでできていますが、内装には木を使うことも考えてみてはどうですか?」

工務店の社長は、野村さんのアドバイスに何度も頷いていた。

「研究熱心な社長さんだな」

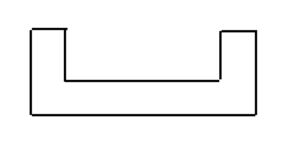

と強く印象に残ったためだろう。4回目のラオス行きの時、野村さんはあるプレゼントを用意した。モルタルと砂、水を混ぜ合わせる攪拌機である。長いシャフトの先端にスクリューがついており、バッテリーで駆動する。ラオスでは見たことがなかった。日本で2万5000円ほどするから、彼らには高嶺の花なのかも知れない。だから、

「これがあったら、あの社長の仕事も少しは楽になるだろう」

と思いついたのだ。コンセントの違い、電圧の違いも考え、ラオスで使える変圧器も用意した。

「これがあると楽ですよ」

といいながら手渡した。工務店の社長はもちろん、飛び上がらんばかりに喜んだ。それ以上の反応を見せたのは、残りの7人の生徒である。

「うわー、いいなあ」

「私も欲しい」

そこまでは思いつかなかった。日本で酒を間にして熱心に質問を繰り返した工務店社長しか頭になかった。

「ごめんなさい。皆さんの分までは用意できませんでした。許して下さい」

そんなこともあって、ラオスは忘れがたい国になった。あの工務店社長、いまでも攪拌機を使ってくれているだろうか? 時折そんな思い出が頭に蘇る。

海外旅行が好きだった野村さんはあれ以来、海外に出ていない。最後の訪問国。ラオスは、野村さんの人生に大きな意味を持つ国になった。

写真=攪拌機でモルタルを練る野村さん。同じものをラオスの工務店社長にプレゼントした