現代の名工。

「あなたが身につけた技能は飛び抜けて優れている」

と国が認め、厚生労働大臣の表彰を受けた「卓越した技能者」の通称である。職人として最高のお墨付きをもらうのは毎年150人(1995年度までは100人)で、1967年度に制度が始まってから2018年5月までで4000人をわずかに越えるだけだ。

この狭き門をくぐるには、まず都道府県知事、事業主団体などの推薦を受けなければならない。推薦条件の冒頭にはこう書かれている。

「技能の程度が卓越しており、当該技能において国内で第一人者と目されていること」

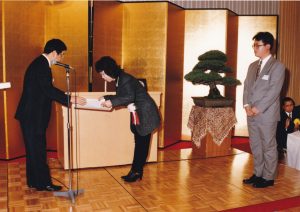

大澤紀代美さんは1994年、「現代の名工」になった。54歳の時である。刺繍の世界では初の受賞だった。表彰状、楯は桐生市本町5丁目の「シシュウ ギャラリー」に飾ってある。

(大澤紀代美さんは全国で初めて、刺繍の「現代の名工」に選ばれた)

(大澤紀代美さんは全国で初めて、刺繍の「現代の名工」に選ばれた)

報奨金の10万円は

「そういえば、そんなお金、もらったわね。確か、阪神大震災の義援金に寄付したんじゃなかったかしら」

2年後の1996年、今度は黄綬褒章を受けた。これも刺繍職人としては開闢以来のことだった。

(褒章受章祝賀会には、デザイナー山本寛斎氏からの花束も見える)

(褒章受章祝賀会には、デザイナー山本寛斎氏からの花束も見える)

「その数年前から、そんな話はあったのよ。でも、『刺繍職人? それが何で褒章の対象になるんだ?』というんでお蔵入りになってたんだって。ところが、93年にパリに招待されて個展をやったのね。そうしたら『あのパリで認められるほどのものなのか』というんで評価が急に高まり、おまけに現代の名工にもなっちゃったから急転直下で授賞が決まったって聞いてる。日本人の価値観ってヨーロッパや肩書きに弱いのよね。とんでもなく偉いと思われてる人もきっと同じよ。白人コンプレックス、肩書きコンプレックスを持ってるのかしら。褒章っていったって、その程度のものよ」

刺繍とは大澤さんが頭角を現すまでは、「その程度のもの」でしかなかった。有り体に言えば、単なる下請け職人の内職仕事程度にしか見られていなかった。