【伝統芸】

東京から桐生を訪れるには、東武鉄道の浅草駅から特急「りょうもう号」が便利だ。便数が少ないのが難点だが、乗れば1時間40分前後で新桐生駅に到着する。

新桐生駅を出て県道桐生伊勢崎線を左折、桐生市街方面に向かうと、4月初めにはみごとな桜並木に出迎えられる。道の両側から満開の花をつけた枝が張り出し、まるで桜のトンネルだ。トンネルを抜けるとすぐ左手に「中島メリヤス」の看板が目に入る。

「メリヤス? 桐生は繊維産業の町だが、ラクダのシャツや股引まで作ってるのか? しかし、最近はそんなものはトンと目にしなくなったが、会社としてやっていけるのかな?」

筆者は看板を目にするたびに、そんな思いにとらわれていた。10年以上も桐生で暮らしながら、それがとんでもない間違いであることを知ったのは今回の取材を始めてからのことである。不明を恥じるほかない。

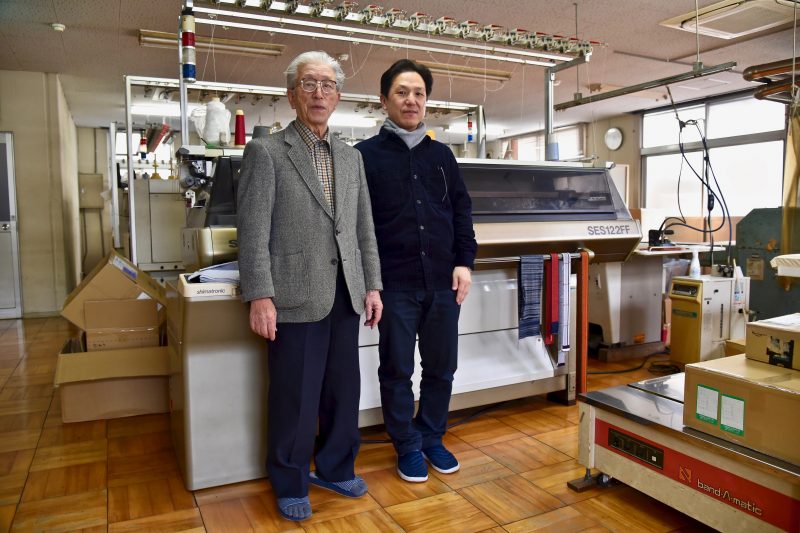

創業は1948年(昭和23年)。大正天皇の近衛兵として新潟から上京した祖父・四郎さんが、太平洋戦争が激化すると桐生市の隣、太田市の中島飛行機で航空機の整備の仕事に就いた。敗戦で職を失ったころ、知人が「退職金代わりにもらった」という手動の編み機を譲ってくれたのが道を開いた。

編み物には全くの素人である。しかし、ほかに暮らしを立てるあてがない。すでに妻があった。四郎さんは繊維産業が盛んな桐生市で、見よう見まねで股引やセーターを編み始めた。それだけでは満足な収入が得られず、創業当時の「中島メリヤス」は、タバコをはじめ様々な雑貨を並べた。綿から糸を曳いて売ったこともある。

「はい、創業当時の我が社は、雑貨屋だったと聞いています」

と敬行さんはいう。

事業主は事業の近代化、高度化を試みる。四郎さんは中島飛行機で習い覚えた機械の知識を活用した。モーターを調達すると自力で編み機に取り付け、手動編み機を自動編み機に改造したのである。手編みに比べれば生産性が数倍、十数倍になった。

この改造が「中島メリヤス」の基礎を築くのだが、それが形になって見え始めるまでにはもう少し時間が必要だ。