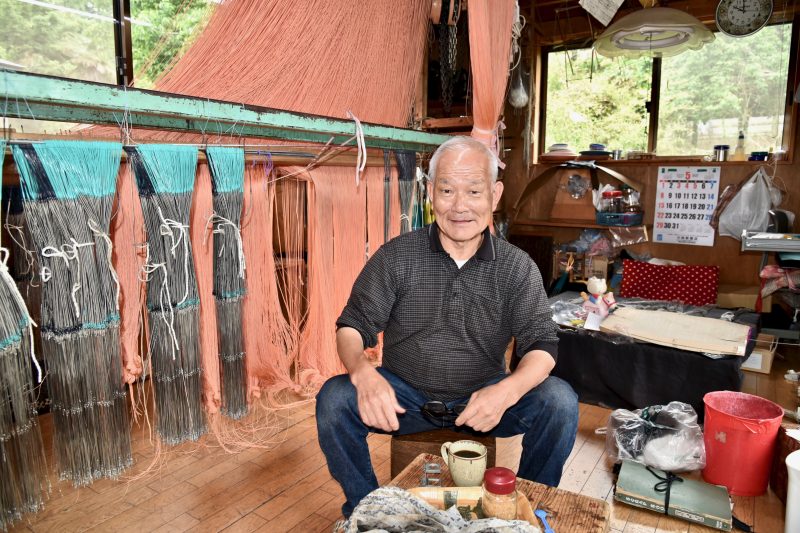

【草木染め】

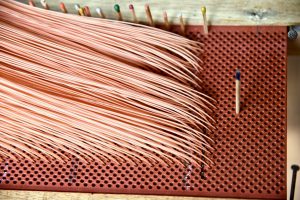

文字通り、草や木を使って繊維を染めること。私たちの祖先はすでに紀元前3000年頃には布を染め、色を身にまとい始めたといわれる。当初は木の実や花、葉を布にこすりつけて色を付けただけだったろう。やがて花びらや木の皮、根などを煮出したり絞ったりして液を取り出す手法が生まれた。染める前の布を灰汁(あく=木などを燃した灰の汁)に、恐らく偶然浸したら色が落ちにくくなった。灰汁に含まれるアルミ、鉄、銅などが色素に結びつく化学変化が起きたためで、いまいう媒染剤が発見されて人類は多彩な、落ちにくい色を手に入れた。

ほかにもイカスミ、貝の分泌液などの動物性染料、ベンガラ(黄土を焼いて作る赤色の顔料)などの鉱物性染料を使う染色もあった。いずれにしても19世紀半ばに化学染料が発明されて普及するまでの長い間、人々は自然から色を頂いていた。

草木染めはまず材料となる草木の収穫から始まる。様々な手間を加えて色素を抽出し、媒染剤を加えて染め上げる。手に入りにくい材料もあり、中でも希少なムラサキソウの根(紫根)から揉み出した液で染める紫(紫根色)は極めて高価で上流階級しか手にできなかった。高貴な色となったのはこのためだといわれる。

このように、かつて衣服の色は経済力、社会階層を反映していた。これを制度として定着させたのが聖徳太子の冠衣12階の制である。臣下の身分を「徳・仁・礼・信・義・智」とし、それぞれに「大・小」をつけて12階級に分けた。そしてそれぞれの階級がかぶる冠の色を定めたのである。上から「紫・青・赤・黄・白・黒」の順で、それぞれ「大」は濃い色を、「小」は薄い色の冠をかぶった。自分の階級の色を「当色」といい、自分より下の階級の色を身につけることは自由だったが、上の階級の色は「禁色」だった。

世が豊かになるにつれて庶民も衣服の色を楽しむようになった。江戸時代後期には行きすぎた景気を冷やそうと何度も奢侈禁止令が出て、とうとう衣服の色まで規制された。武士以外の階級が身につけていいのは「茶色」「鼠色」「藍色」に限られたのである。しかし、経済力をつけてきた町人を中心とする庶民の「美」への憧れは押さえつけることが難しかった。許された色の中で繊細に違う色を染め出す「四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねずみ)」が生まれ、庶民は規制を逃れて色を楽しんだ。幕府の規制がそれまでなかった色を生み出し、日本人の豊かな美意識を引き出したともいえる。