【突き詰める】

製糸メーカーが納品する糸はボビンに巻かれている。1万6000本の経糸を整経するには、だから1万6000本のボビンを立てて糸を同時に出さねばならないが、何度も書いたようにそれは物理的に無理である。だから何回にも分けて整経機で巻き取っていくのだが、一度に巻き取れる糸の数は多いにこしたことはない。

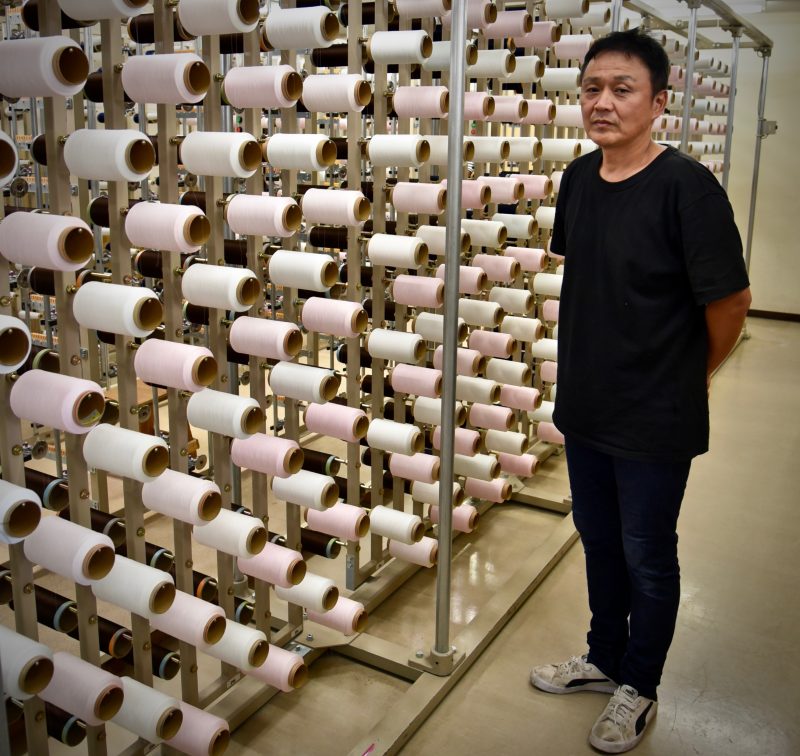

わずか350㎡ほどの狭い工場である。ここに2台の整経機が収まっている。一度に立てられるボビンの上限は何本か? ボビンを立てるクリールと呼ばれる装置に古澤さんは知恵を絞った。

ボビンを立てる棒は、鉄骨で組んだ構造体から横に出ている。メーカー製では棒はマス目の交点に配置されているが、これでは無駄な空間が多いことに気がついた古澤さんは、互い違いに棒を立てた。1列ごとに交点をずらしたのである。こうすれば無駄な空間が減って、同じ空間により多くのボビンを立てることができる。

古い整経機にはメーカー製のボビン立てを使っているが、新鋭機のクリールは30㎡足らずの床面積に580本のボビンが立つ。メーカー製なら400本がせいぜいだ。それだけ作業効率が上がる。

「古澤さんは納期がみじかくて助かる」

と機屋さんがいう背景には、古澤さんの智恵が埋まっているのである。

古澤整経の2台の整経機は、1台は北の壁に、もう一台は南の壁にと、互い違いに設置されている。これも古澤流だ。

「妻と2人で整経機にへばりついています。トラブルはボビンから糸がスムーズに出ていないというのがほとんどで、この配置だと、妻の整経機のクリールで起きたトラブルには私がすぐに対応できるし、逆も同じです」

こうして稼げる時間はわずか数秒だろう。しかし、1円を笑う者は1円に泣く。古澤流は徹底的な合理主義なのである。