学びて思はざれば則ち罔(くら)し。 思いて学ばざれば則ち殆(あやう)し

「論語」に残された孔子の言葉である。人から教わるばかりで、自分で考えたり工夫したりしないと力はつかない。すべてを自分流で押し通し、人から学ぼうとしないのは危険この上ない、ということだろう。

筆者には、野村さんはこの孔子の教えを実践してきた左官職人に思える。年長者の叱責を前向きに受け止め(第14回 バカヤロウ!)、全国の優れた左官の技を学び(第19回 どんな日本一に?)、数々の文献に当たって(第16回 研究)知識を蓄えた。それだけではなく、空いた時間に研究、実験を繰り返して(第16回 研究)技を磨いてきた。「学んで」、「思って」を繰り返してきた半生は孔子の言葉通りである。

そんな野村さんは、伝統の技を受け継ぎながら、しかし、現代的な工夫を加えてきた左官職人である。

左官の伝統の技のひとつに「小舞下地(こまいしたじ)工法」がある。竹を格子状に組んだ「小舞」を土壁の下地にする工法である。昔ながらの住宅に住んだことがある方は、「小舞」を目にされたことがあるかも知れない。

だが、野村さんは20年ほど前、この伝統工法に疑問を感じた。竹を組んだ「小舞」を柱と柱の間に渡された「間渡し」と呼ばれる板に縄でくくりつけるだけだから地震などの揺れに弱いのである。

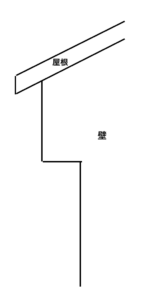

中でも、土蔵が問題だった。屋根のすぐ下の外壁がほかより20㎝ほど厚く、外に張り出して下図のようになっている「破風」といわれるところがある。

この「破風」がたびたび落ちるのである。竹と縄では地震の揺れを受け止めきれないのだ。

土壁は弱い。土蔵の修復に左官を使わない建築会社、設計士が徐々に増え始めた。内装も壁紙が主流になり、左官の仕事は減る一方である。

「ええ、普通の土壁は小舞に塗り込む土の下地さえしっかり作っておけば、そんなに割れたりヒビが入ったりするものではありません。だが、あの破風だけは伝統工法では何ともならなかったのです。

野村さんは考えた。この工法が確立した時代、鉄は貴重品だった。だが、いまは安価に鉄を使うことができる。野村さんは 出っ張り部分に竹の小舞ではなくワイヤーメッシュを使おうと思い立った。竹より鉄の方が強いとは自然な発想だった。そしてワイヤーメッシュと柱をボルトで繋ぐ。こうすれば少々の地震で出っ張りが落ちることはないはずだ。

「伝統工法も革新していかなければ、現代のお施主さんの要求には応えられません」

「鬼瓦の影盛漆喰(かげもりしっくい)」にも、野村さんは一工夫加えた。

影盛漆喰とは鬼瓦を大きく、豪華に見せるため、鬼瓦と棟の接合部分に漆喰を盛り上げた台座のようなものだ。伝統工法では瓦と漆喰を交互に積み上げ、最後に形を整えて作っていた。厚みが25㎝ほどもあり、とても重い。

屋根の上に重いものが乗れば揺れに弱くなるのは力学の基本である。上に乗るものは軽ければ軽いほどいい。野村さんは影盛漆喰の軽量化に取り組んだ。

「はい、スタイロフォームを芯地に使うことを思いつきました。これならはるかに軽くすることが出来ますから」

まずスタイロフォームを必要な形に切断する。スタイロフォームは熱に弱い。影盛漆喰は陽に照らされ続ける場所に置くから、その熱で変質する恐れがある。それを防ぐため表面に樹脂モルタルを塗り、グラスファイバーのネットで全体を覆い、再び樹脂モルタルを塗って固める。それに砂漆喰(漆喰+砂)を塗って建築現場まで運んで屋根に上げ、最後に漆喰で上塗りする。

「こうすると、重量が1/5になりました。それに、早く、安く出来る。伝統工法では現場で屋根に登って1から瓦と漆喰を重ねていくのですが、これはほとんどの作業は家で出来ます。現場では上塗りだけ。いいことばかりなんです」

伝統の技に現代の技術を加えて磨き上げる。恐らく、いま伝統の技といわれているものも、何人もの左官が工夫を加えてより作業がしやすく、より仕上がりがきれいで丈夫なものに育て上げてきた結果なのだろう。野村さんは伝統の技をさらに改良して未来の左職人たちに引き継いでいく役割を淡々とこなす。

群馬県下の小学校で開かれる「ものづくり体感教室」にも力を入れてきた。県教育委員会の依頼で県左官工業組合が講師を派遣し、子どもたちに左官という仕事の楽しさ、面白さを身体で知ってもらう狙いだ。左官という仕事を未来につないで行くための基礎工事ともいえる。60歳台までは野村さんが出かけていたが、いまは青年部の若者たちに任せている。

教室で子どもたちの関心を惹きつける道具のひとつに泥だんごがある。土をこねて丸めただんごを用意し、教室で子どもたちに、顔料を加えた石灰クリームを縫ってもらう。乾くのを待って磨くとピカピカに光るだんごが出来上がり、子どもたちは歓声をあげる。その泥だんごを、野村さんは作り続けている。

「教室には行かなくなりましたが、私にもまだお手伝いできることがあるんじゃないかと思いましてね」

野村さんは毎回、子どもたちの喜ぶ顔を思い浮かべながら、せっせと泥だんごを用意しているのである。

写真=屋根で作業する野村さん。鬼瓦の影盛漆喰が見える