【シャーリング】

英語で書くとShearing。「刈り取る」という意味である。タオルは表面に糸をループ状に出している。高級タオルになるとこのループの先を刈り取って平らにし、ビロードのような肌触りを生み出す加工をする。この工程がシャーリングである。

絨毯でも同じ加工をしたものがある。また、日焼けした絨毯は焼けた表面をシャーリングし、新品の色、質感を取り戻すこともある。

こうしたシャーリング加工は服地に対しても行われる。刈り取ることを前提とした糸を特殊な手法で織り込み、シャーリングしてアップリケや刺繍をくっつけたような模様を残したり、ビロードのような質感に仕上げたりする。蛭間シャーリングの得意技である。

工程が増えるため価格は上がる。高級服地に使われる手法である。

【罰金は当たり前か?】

織り上げられた服地の経糸(たていと)、緯糸(よこいと)は、当たり前のことだが、端から端までつながっている。途中で糸が切れていれば不良品だ。

刈り取られる糸も、最初は端から端までつながっている。刈り取る部分は経糸と緯糸が交差しておらず、経糸、または緯糸が生地から浮いた状態で並んでいる。この浮いた糸を切断しないことには刈り揃える作業ができないから、この工程はまず浮いた糸の一部を切断することから始まる。

カミソリの刃を上向きに並べたような機具で浮いた糸を、多くは手作業で切断する。特殊な用途の道具なので市販されておらず、蛭間シャーリングは鋸鍛冶職人に特注した。人には見せたくない特殊用具だ。作業効率を上げるため、数枚から10枚近い「カミソリ」が並んだ形になっている。

シャーリングする布地は切断する糸が生地から浮いており、生地とこの糸の間に機具を差し込み、前後左右に動かして糸を切る。

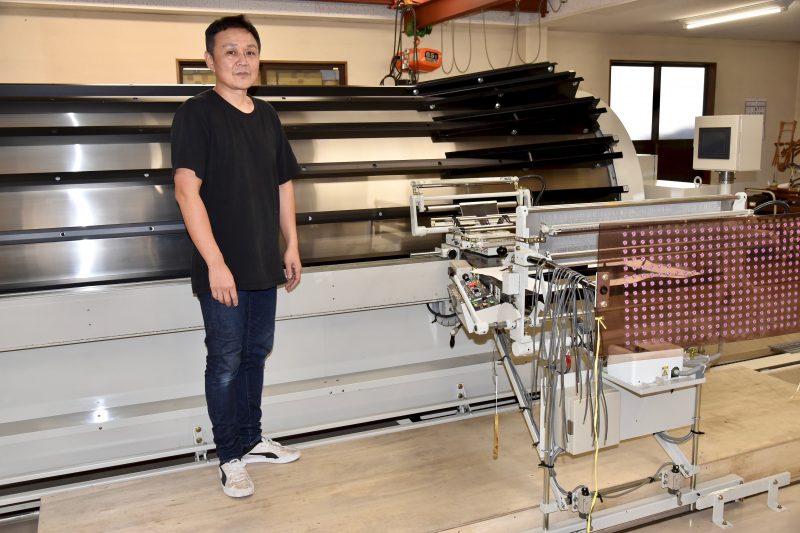

この作業が終われば、巨大な掃除機のような機械で吸引してシャーリングする糸を立たせ、芝刈り機のような刃で指定通りの長さに刈り揃える作業に移る。