【技を育てる】

父・健二さんはふるさと栃木県宇都宮市を出て東京の繊維問屋に勤めた。会社が桐生にプリーツ加工専門工場を作り、選ばれて新工場の長となった。サラリーマン暮らしに見切りを付けて独立、身につけたプリーツ加工技術を活かして大東プリーツを創業したのは1979年である。

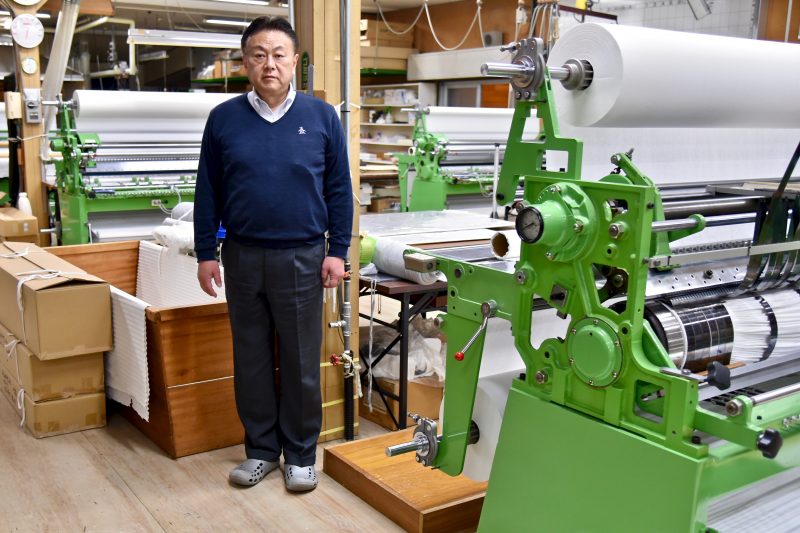

プリーツ加工業は装置産業である。1台のプリーツ機で出来る柄には限りがある。だから、より多くの加工機を持つのが成功への方程式となる。

「プリーツ機1台が国産でも1000万円内外、ドイツ製になると2000万円から3000万円もします。最後の仕上げに使う真空窯も随分高価なもので、創業資金として億単位の金がかかったのではないでしょうか」

創業間もない健二さんは工場での作業が一段落つくと家を飛び出して営業に走り回った。おちおち家で夕食の膳を囲む暇もないほど時間に追われる父の姿を、範泰さんはいまでもありありと思い起こすことが出来る。

ちょうどその頃範泰さんは東京の私立大学に進学した。桐生に戻るたびに忙しく働く父の姿は目にしたが、大学とは人生のオアシスの時期である。自分の青春を謳歌することに忙しく、父の仕事を顧みるゆとりはなかった。やや酷な言い方をすれば、ノーテンキな学生生活に浸りきっていた。

「そもそも、プリーツ加工なんて仕事を自分でやろうなんてまったく考えていませんでしたから」

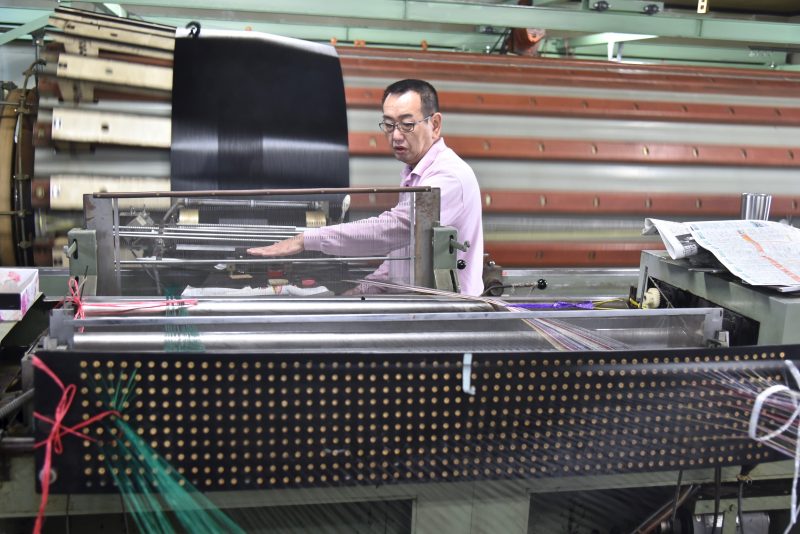

大学1年の夏休み、帰省した範泰さんを父の命令が待っていた。岩手県水沢市(現奥州市)にあるプリーツ機のメーカーに研修に行って来い、というのである。

もともと好きではない仕事である。思い描く人生プランに、自分がプリーツ加工をしている姿はない。

「それなのに、何でこんなことを俺がやんなくちゃいけないんだ? って不満タラタラでした」

それでも、授業料と東京での生活費は父に面倒を見てもらっている。逆らっては快適な学生生活を続けることは出来ない。渋々、数週間の修行の旅に出た。

古い機械のメンテナンスを手伝わされ、合間にはプリーツ機の細かな調整の仕方をたたき込まれた。子どもの頃から機械いじりは好きだったから、少し興味が湧いてきたのは事実である。でも、父の仕事を継ごうなどとは夢にも思わなかった。だから、大学を卒業すると東京の婦人用フォーマルウエアのメーカーに就職した。毎日最新のファッションに触れ、営業に回り、それなりに実績も積み、すっかり東京に慣れ親しんだ。