【サイジング】

織ったり編んだりする前の糸に糊を付けること。絹糸をサイジングすることはあまりないが、繊維が短い綿糸や麻糸はサイジングしないと少し引っ張れば切れてしまう。またレーヨンやポリエステル、ナイロン、アセテートなども撚らずに束ねられているだけのものはサイジングをしないと、織る、編む過程で繊維が切れて生地に傷ができやすい。

近年はサイジングをしなくても織ったり編んだりできる糸をメーカーが作っており、需要は減りつつある。

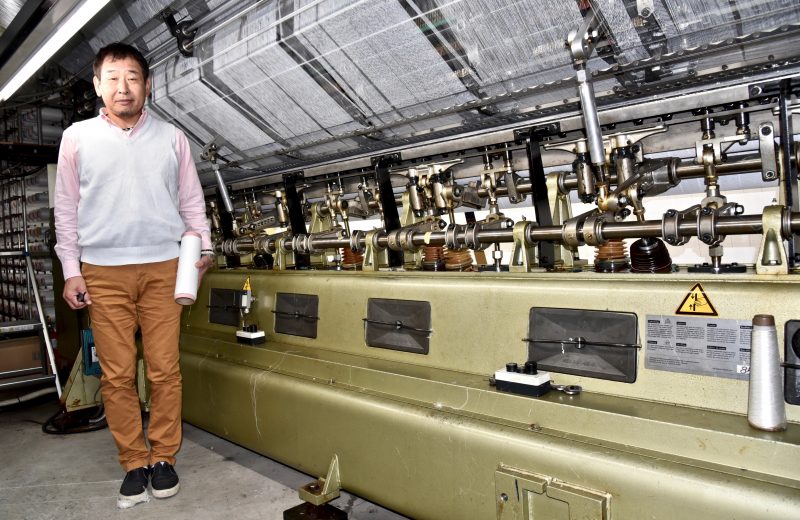

【桐生一のサイジングを】

創業した星野治郎さんは群馬県山田郡大間々町(現みどり市大間々町)の生まれである。父が続けていた木こり、炭焼きなどの山仕事に見切りを付けて1949年、中学を卒業すると

「桐生で機屋になる」

とひとりで桐生に出て機屋に勤め始めた。

だが、丁稚奉公にもにた過酷な職場に長くはいられなかった。習い覚えた技を活かそうと61年、月賦で織機を2台購入して独立、賃機を始めた。大手機屋の注文で布を織り、工賃を受け取る仕事である。

しかし、新しく始めた仕事にも満足できなかった。工賃を決めるのは注文主の機屋。しかも、工賃は情けないほど安く、織機を4台に増やして目が回るほど仕事をしても暮らしが立つ見通しが持てない。

「こちらが工賃を決められる仕事をしたい」

実現できれば、自分の腕さえ磨けばほかより高い工賃が取れて生活は安定する。こうして選び取ったのが、義兄がやっていたサイジングだった。2年後のことである。サイジング機を4台購入し、桐生市境野町四丁目で創業した。

戦争が残した荒廃から急スピードで立ち直りを見せた戦後日本で住宅建設はほぼ一貫して伸び続け、1973年には190万5112戸にまで増えた、高度成長の終焉で驚異的な伸びが一服したあとは景気の波にも左右されながら高い水準での上下を繰り返してきたが、リーマン・ショック直後の2009年、前年を30万戸も割り込む78万8410戸に急落した。一時的な落ち込みという見方もあったが、その後は100万戸を回復することはなく、2019年は90万5123戸。国内で人口が減り始めたこともあり、これから住宅着工数が増えるのは望み薄である。

戦争が残した荒廃から急スピードで立ち直りを見せた戦後日本で住宅建設はほぼ一貫して伸び続け、1973年には190万5112戸にまで増えた、高度成長の終焉で驚異的な伸びが一服したあとは景気の波にも左右されながら高い水準での上下を繰り返してきたが、リーマン・ショック直後の2009年、前年を30万戸も割り込む78万8410戸に急落した。一時的な落ち込みという見方もあったが、その後は100万戸を回復することはなく、2019年は90万5123戸。国内で人口が減り始めたこともあり、これから住宅着工数が増えるのは望み薄である。