何事でも後講釈は簡単である。成功した今になって考えれば、

「どうしてもっと早く気がつかなかったのか」

といいたくなるほどの当たり前の発想である。だが、アイデアとは無から生まれるものではない。雑多なままに頭の中で漂い続ける様々な知識のいくつかがある時、何かの刺激で突然結びついてスパークを放ち、誕生するものだ。

松井ニット技研の取引先は、ずっと問屋やアパレルメーカーだけだった。問屋やアパレルメーカーから注文をもらうのが営業のすべてで、いわれたまま、注文の仕様通りにマフラーを作り上げ、発送するのが仕事のすべてだった。

問屋やアパレルメーカーの先には販売店があり、販売店がお客様に売っていることは、知識としてはあったが実感を伴わなかった。だから、いま消費者の好みはどんな変化をしており、次のシーズンはどう変わるのかなどは問屋やアパレルメーカーが探ればいいことで、松井ニット技研には関係なかったのである。

2人は初めて、自分たちの居場所をずっと消費者に近づけ、消費者の声を聞きながら自分たちの市場を作っていく道を切り拓いていこうというのだ。

それに、賭ける。

とはいえ、この試みにはリスクが伴う。悪くすると、問屋やアパレルメーカーが自分たちの縄張りを荒らされたと受け止め、怒って敵に回り、妨害に出る恐れがある。取引を打ちきられる恐れだってある。

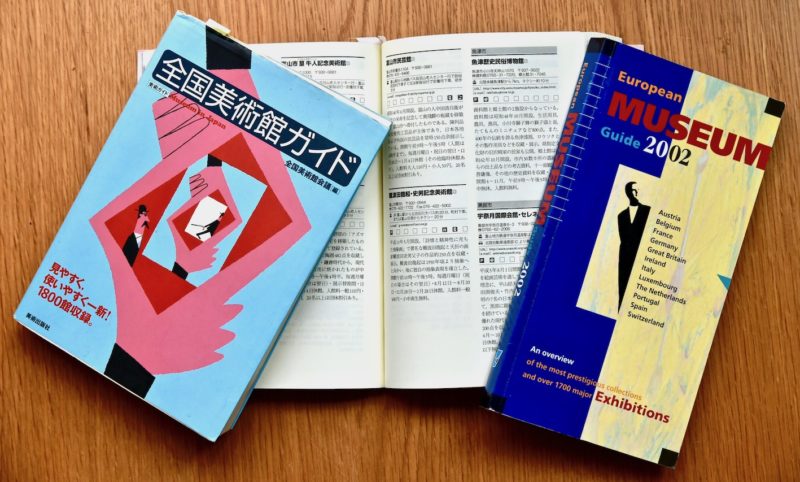

確かに、問屋やアパレルメーカーからの注文は減る一方だった。だが、その時点で松井ニット技研が抱えていた注文は、A近代美術館を除けば、全てが問屋、アパレルメーカーからであることも事実だった。彼らを敵に回してしまえば、納品先はA近代美術館だけになりかねない。そうなれば、悪くすれば倒産に追い込まれることだってありうる……。

普通なら、この道に踏み出すことを思いついても、迷う。迷った挙げ句、将来の可能性よりもいまの安定性に戻ってしまう経営者も多いだろう。

だが、2人は迷わなかった。

「といわれても、当時の私たちにはそれしかなかったですから。いってみれば、あれは苦し紛れの選択で、迷うゆとりすらなかったんですよ」

こうして進むべき道が決まった。そして、ニューヨークのA近代美術館に納めるマフラーへのデザイン提案も始めていた松井ニット技研は、すでに自前のデザインも手がけ始めていた。考えてみれば、これは自分たちのデザイン力が消費者に受け入れられるかどうかを試すことでもある。

決めてしまえば、あとは計画を練って実行に移す。

智司社長は

「これで絶対大丈夫だ」

と思った。

敏夫専務は

「本当に大丈夫なんだろうか」

とおっかなびっくりだった。松井ニット技研を経営する2人の性格はそれほど違う。しかし、ほかに道はないという思いだけは2人の共有物だった。