お互いを認め合うA近代美術館との関係は年々深まった。松井ニット製のマフラーを求める消費者の列は相変わらずで、A美術館では好調な売り上げが続いた。

松井ニットは間もなく、自社ブランドとして「KNITTING INN」を立ち上げた。A近代美術館との関係は大事にしながらもOEM(相手先ブランドによる生産)の比率を年々減らして完全自立への道をひたすら歩んだ。

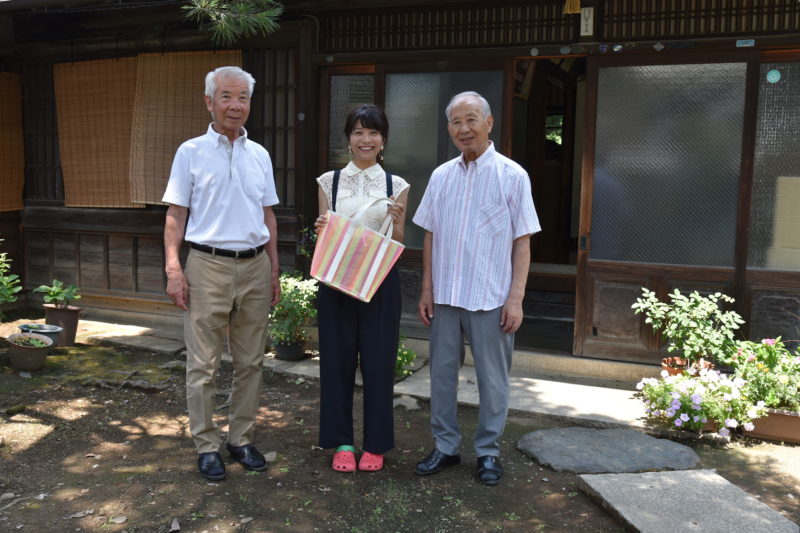

2011年の秋だったと記憶する。2人は来日したA近代美術館購買担当の女性に招かれた。すでに2012年モデルのマフラーデザインは仕上がっている。

「突然何の話だろう?」

といぶかりながら、智司社長と敏夫専務は待ち合わせ場所に指定された東京・渋谷のホテルに向かった。彼女と日本人のエージェントが2人を出迎えた。

「お呼び立てして申し訳ありません。今日は新しいお願いがあって来ていただきました」

そう切り出した彼女は、1冊の本を取り出して2人に見せた。

「この中の色を使ってマフラーをデザインしてもらえませんか」

「これは世界的に著名な建築家が、自分が設計した建物の外観や内装に使う色を集めたものです。A近代美術館はこの建築家が残した財団と大変親しい関係にあり、彼が選び抜いたこれらの色を使うことを財団に認めていただきました。私たちは、マフラーならこれらの色が生かせると考えました。そこで松井さん、この本にある色でマフラーをデザインしてください」

彼女が口にした建築家は、2人も知っている著名人で、いまでも世界中に数多くのファンがいる巨匠である。彼が残した建築は日本にも数多い。その建築家が独自に選んだ色でマフラーをデザインして製造するという大事な仕事を、A近代美術館は世界中でただ1社、桐生市の松井ニット技研に発注しようと決め、公式に依頼してきたのである。しかも、デザインに力を貸して欲しいというのではない。デザインを始めすべて任せるから、というのである。

A近代美術館の松井ニットのデザイン力に対する信頼はそこまで高まっていた。マフラーメーカーとして、これ以上の名誉はない。

「承知しました。お気に召すものが私たちに出来るかどうか分かりませんが、これから桐生に戻りまして早速デザインに取りかかりましょう」

1ヶ月ほどかけて2人は2種類のマフラーをデザインした。極めて品のよいマフラーに仕上がった。A 近代美術館も喜んでくれ、カタログに掲載して販売を始めたのはいうまでもない。