戸惑っている2人に、彼女は言葉を継いだ。

「まず、いまお手元にある松井ニットのマフラーを全て見せてください」

2人はいわれるままに、全ての在庫のサンプルを座卓の上に並べた。全て、とはいっても、当時の松井ニットはOEMメーカー(取引先の注文に応じて、言われたままのものを作って納める)でしかなった。全てを集めても、たかだか10数点しかない。

彼女は座卓に並んだ10数点を手にとって見始めた。手でなでる、引っ張って伸ばす、目に近づけて編み目を確認する。

やがて口を開いた。

「やっぱり、これは素晴らしい!」

彼女がとりわけ気に入ったらしいのは、カラフルなブロック・チェックのウールマフラーだった。ほう、アメリカ人は、A近代美術館のバイヤーはこんな柄が好みに合うのか。それとも色の組み合わせがお気に召したのか? あれは発注先のデザインに、こちらで多少手を加えたものだったな。

だが彼女は予想もしなかったことをいった。

「この編み方が素晴らしいですね。実に柔らかく、肌に優しい。加えて、房の部分の作り方がいい。マフラーの本体部分と自然に繋がっています。こんなマフラーを私たちの美術館の販売店で是非売りたいと思います。ご賛同いただけたら、すぐにニューヨークの本部に持ち帰って提案します。私が推します。きっと同意を取り付けてみせます。一緒に素晴らしいマフラーを作ろうではないですか!」

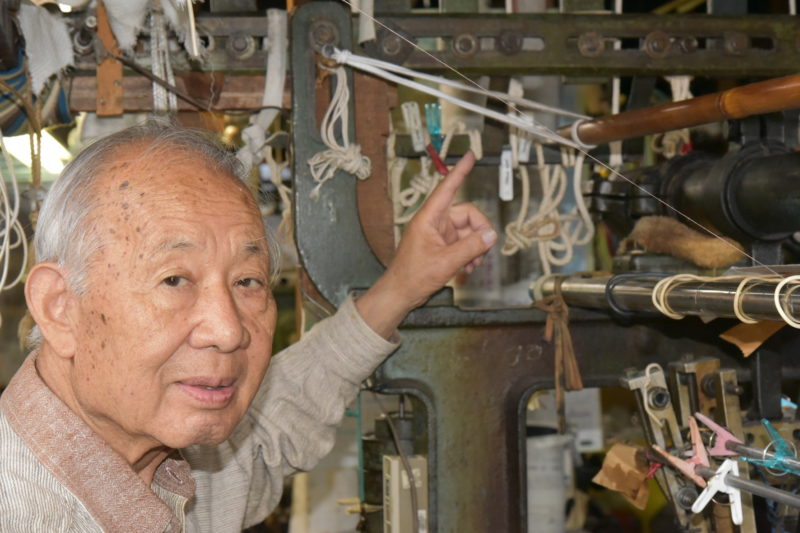

松井ニットのマフラーが肌に優しいのは、編む速度が遅い昭和30年前後につくられた古い編み機を使い続けているからだ。その後編み機はどんどん高速化し、生産効率は上がった。他社が次々に新型機を導入するのを横目に見ながら、でも智司社長は新しい編み機に取り替える気にはならなかった。高速で編むと、編む際に糸が引っ張られすぎ、編み上がりが固くなって肌触りが悪く、質感が劣る。他社の製品を手にとって、そう判断した。だから、古くなって取り替え用の部品がなくなっても、たった一つの部品を特別に注文したり、独自に工夫して改造したりしながら古い編み機を大事に使い続けているのである。気温や湿度で変わる糸の張り具合を調整するのは、丸めて糸にぶら下げた電気コードの重りとパンツのゴムだ。いろいろ試したが、これが一番具合がいい。

「だから、ああ、私の思いを分かってくれる人がいた、って嬉しくなりました」

智司社長は初めてA近代美術館の購買担当者と会った日のことを、そんな風に記憶している。

写真:ラッセル編み機に取り付けたパンツのゴム。