桐生に「白瀧姫」伝説がある。

山田郡仁田山郷(いまの桐生市川内町)から朝廷に仕えた若者、久助がいた。掃除係として仕えているうちに宮中の白瀧姫に思いを寄せるようになり、燃える思いを託した和歌を詠んだ。久助の熱いまなざしは白瀧姫を揺り動かし久助を憎からず思い始めが、2人の思いがどれほど募ろうと身分が違いすぎる。久助は叶わぬ恋と諦めていた。

ところがある日、久助の和歌の才が天皇にまで伝わって御前で和歌を披露する機会を得た。久助が詠んだ和歌のみごとさを褒め称えた天皇は、久助の願いを聞き届け、白瀧姫をふるさとに連れ帰る許しを与えた。久助の妻となって仁田山郷に身を移した白瀧姫は都にあった最新の絹織物技術を郷の人々に伝えた。

白瀧姫が身罷ると、地元の人々は天から下ったという岩のそばに埋め、機織神として祀った。いまも川内町にある白瀧神社の起源である。

桐生は「織都」を自称する。織物で空前の繁栄を築いた歴史が桐生の誇りだ。昭和10年代の初め、桐生からの繊維製品出荷額は、当時の国家予算の10%を超えたといわれる。いまなら約10兆円。当時の桐生の人口は6,7万人だったというから、そんな小さな町が現在のトヨタ自動車の売り上げの3分の1を超える繊維製品を作り、売っていた。まるで羽が生えた札束が飛び回っているような豊かな町だったはずだ。

そうした繁栄の起源として桐生の人々が敬愛しているのが白瀧姫なのだ。

桐生は2014年、織都1300年を祝った。続日本紀によると、上野国が和銅7年(714年)に絁(あしぎぬ=古代日本にあった絹織物の一種)を朝廷に納めた。上野国とはいまの群馬県である。

その年、桐生西宮神社の世話人から新しいからくり人形の製作を頼まれた人がいた。

「白瀧姫を作って欲しい」

佐藤貞巳さん(1944年7月生まれ)である。時計店に務めた後独立して長く宝石販売業を続けた。いまは看板屋さんだ。だが、地元ではからくり人形師としての方が著名である。

後に詳しく触れるが、桐生には江戸末期から舞台からくり人形が伝わっている。桐生天満宮のご開帳の際に上演され、出し物も人形もそのたびに新しく作られることが多かった。20世紀の終わり近く、昭和3年(1928年)などのご開帳で使われたからくり人形が市内の蔵から続々と見つかった。

糸は切れ、ゴムは伸び、ネジは錆びついていまにも崩れ落ちそうな人形を

「私が修理する」

と引き受けたのが佐藤さんだった。妻の美恵子さんの助けを借りながら48体の人形をコツコツとた修復しただけでなく、

「ここはこうした方が動きがスムーズになる」

と独自の改良を加えた37体のレプリカまで作り上げた。

佐藤さんはからくり人形伝承者の弟子としてからくり人形を学んだわけではない。誰に教わることもなく趣味でからくり人形を作り始め、いつの間にかのめり込んだ。修復、レプリカ造りを思い立ったのも趣味の延長である。いまでも、少なくとも年に1体は新しいからくり人形を創作する。

「金にはならないのに、新しいものを作り始めると頭の中はからくりばかりになっちゃう。晩飯を食べて一眠りした後、12時頃から作業を始めるんです。いつの間にか夜が白々と明けてくるなんてしょっちゅうでね。人形が思ったように動いてくれないと夢の中にまで出てきますもん。あっ、これだとうまくいくはずだと夢で見て、目が醒めるとその仕組みを忘れてるなんて何百回あったか」

その佐藤さんが作り上げた白瀧姫は、からくり人形製作の第一人者、名古屋市の9代目玉屋庄兵衛さんが

「聞いたことがない」

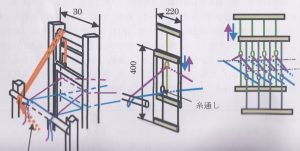

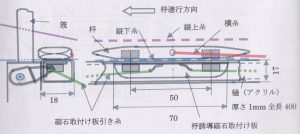

という、人形の白瀧姫が本当に布を織るからくり人形である。

「機を織る真似をさせるのなら簡単にできるんだけどね。本当に機を織らせるのはちょっと考え込みました」

この白瀧姫がデビューを飾ったのは2014年11月19、20日、桐生西宮神社のえびす講だった。事前に全国紙で報道されたためだろう。

「本当に機を織るからくり人形が見たい」

と、遠く沖縄県から飛行機を使ってわざわざ見に来た人もいた。

佐藤さんはこんな奇想天外な発想をし、それを作り上げてしまう希代のからくり人形師である。佐藤さんをご紹介したい。