長年の思いを込めた敏夫専務の話に、2人は興味を持ってくれたようだった。

「そりゃあ、東洋人が突然スペイン語で話しかけてくるし、話を聞くと日本人だという。1549年にはスペインからフランシスコ・ザビエルが日本に来てキリスト教を伝えているでしょう。彼らにとって日本は何かと縁がある国ですよね。それに、どういうわけかA近代美術館にマフラーを納めているマフラーメーカだともいう。きっと物珍しかったんじゃないですかね」

2人は気さくに名刺交換に応じてくれた。年かさの男性はミケル・ガライさん。プラド美術館の重役だった。同行の女性はクリスティーナ・アロヴィセッティさんといった。総務部長兼バイヤーと名刺には書いてあった。

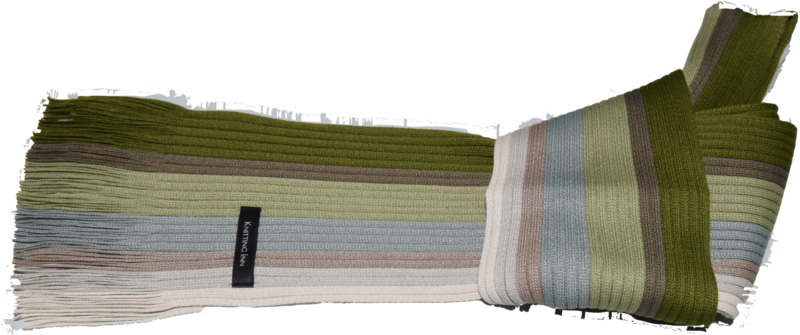

敏夫専務に案内されて松井ニット技研のブースに足を運んだ2人は、展示しているマフラーを熱心に見てくれた。そばに立って説明を続ける敏夫専務の口から、これまで考えたこともなかった言葉が飛び出した。

「当社は、プラド美術館にある絵画をイメージしたマフラーをデザインし、製作することもできます。たくさんの名画を所蔵されているプラド美術館でそんな企画を立てられてはいかがでしょう?」

兄の智司社長とそんな打ち合わせをしたことはない。事務所で交わす雑談のついでに出たこともない。突然閃いたアイデアだった。だから、もちろん独断専行である。

敏夫専務の話すスペイン語は、智司社長には一言も分からなかった。しかし、敏夫専務がプラド美術館にした提案を後で聞いても違和感は持たなかった。

「そんなことはやったことがないぞ、とは思いましたよ。でも、マフラーのデザインではいろんな絵画の色使いを参考にすることはよくありました。だから、絵画のイメージをマフラーに移し替えるということもやってできないことではないだろう、と」

「メゾン・エ・オブジェ」が終わり、桐生に戻ってからも敏夫専務は定期的にプラド美術館の2人にEメールを出した。新しく起こしたデザイのマフラーを写真に撮って添付したこともある。A近代美術館が認めた松井ニットのデザイン力をプラド美術館にも認めて欲しかった。

翌年の「メゾン・エ・オブジェ」にもプラド美術館の2人はやってきた。

「これで注文が取れる!」

と期待したが、話はそこまでは進まなかった。次の年の「メゾン・エ・オブジェ」にも2人は足を運んでくれた。親密さは増したが、商談への進展はない。

「やっぱり狭き門なのかなあ。プラド美術館だもんなあ」

敏夫専務の中で弱気の虫がうごめき始めた。

写真:フランシスコ・ザビエル