【織物の組織】

織物には3つの基本パターンがある。

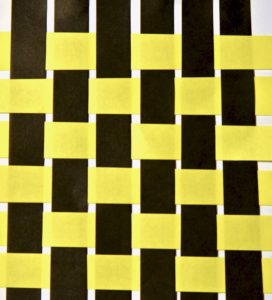

基本中の基本になるのが「平織り」だ。経糸(たていと)と緯糸(よこいと)が1本ずつ交互に交差する。最も密な織り方で、丈夫で腰がある布になる。

「綾(あや)織り」は経糸が2本、あるいは3本の緯糸をまたいで表に出る。経糸、緯糸が交差する点が少なくなるためやや摩擦に弱いが、柔らかく、しわになりにくい。また「平織り」に比べれば表に出る経糸の比率が増えるため光沢が出る。デニム、ツイードなどが代表的な「綾織り」である。

表に出る経糸の比率をさらに高めたのが「朱子織(しゅすおり)」(「繻子織」とも書く)である。手触りが柔らかく、強い光沢が得られるが、経糸が浮いている区間が長いため摩擦に弱く、ともすれば何かに引っかかって切れてしまうこともある。ドスキン、サテンなどが「繻子織」で織られている。

織物はこの3つの基本パターンを拡張したり組み合わせたりして2次元の組織に織り上げるが、色柄を折り込む場合は綜絖(そうこう)で上下に分けた経糸の1つの隙間に数本の緯糸が通るため、3次元の構造物になる。

例えば花柄を入れるとする。地の色が白、葉が緑、茎が茶、花びらが赤とすると、綜絖の操作でできた経糸の隙間にこの4色の緯糸を通す。端から見ればまず白が表に出、茎を描くところでは茶が、葉の部分では緑が、花びらのところは赤が表に出る。見せたくない色は裏に隠れる。緯糸は4段重ねになるわけだ。

1つの隙間で2色を表面に出すこともある。中間色を出すためで、その際は2段重ねになった緯糸が2列になる。

このため糸の太さも考慮しなければならない。同じ太さの糸を使えば、4段重ねの部分は4倍の厚みを持つことになるからだ。その凹凸感を出したい場合は別として、普通はそれぞれの緯糸の太さを調整してできるだけ凹凸感が少なくなるよう設計する。

毎日何の気なしに身につけている衣服だが、少し中に立ち入ってみると2次元と3次元を組合せた複雑な構築物であることが見え始める。織物をここまで練り上げた人々の工夫と努力に頭が下がる思いがする。