近藤さんは、活け花にはある程度の自信があった。中学生で父に学び、高校生になると手ほどきを受けることもなくなっていたからである。お前に教えることはもうない、と認められたということだろう。

だが、その父が、生花店が生き延びる新しい方向として進み始めたフラワーデザインについては何も知らなかった。花をより美しく飾り付けるという意味では活け花に通じるが、でも、フラワーデザインとはいったいどういうものなのか? 手が届く限りの資料に目を通し、自分なりに考えてみた。

近藤さんによると、活け花に比べるとフラワーデザインは

・印象的にも物理的にも腰が低い。つまり重心がずっと下にある

・活け花は一方向から、フラワーデザインは全方向から鑑賞する

・空間を使って大きさを表現する活け花に対し、フラワーデザインは空間を埋め尽くそうとする

という特徴がある。何とかつかみ出したコンセプトで出品作をデザインし、創りあげた。コンテストの当日、父と一緒に新潟市の会場に向かった。父の作品、自分の作品それぞれ1つずつをひっ下げてのことである。

ところが、参加申し込みの窓口に行くと

「この大会は個人参加ではなく、店舗参加なのです。1つの店から2つの作品は出せません」

と告げられた。下調べが不充分だったのだ。せっかく持ってきた2つの作品のどちらかを捨てなければならない。だったら、出品すべきは父の作品だろう。近藤さんは素直にそう思った。宗司さんはそれまでもフラワーデザインの大会には何回か参加し、3位、4位という上位入賞を果たしている。それに比べれば、私は初参加なのだ。経験が足りない。それに、自分の作品が父のものに勝っているとは思えない。

「いや、一(はじめ)、こうして2つを見比べると、お前の作品の方がいいなぁ。俺の目にはそう見える。お前のを『花清』の作品として出そう」

フラワーデザインでも師である宗司さんがそういった。そして、近藤さんの作品に少し手を加え、「花清・近藤宗司」の作品として出品した。

「第2位、『花清』、近藤宗司さん」

競技が終わって開かれた審査結果発表で、そんなアナウンスが流れた。予想もしないことだった。まだ大学2年生でしかない近藤さんが初めて手がけた作品が、何と堂々の2位に入ったのだ。表彰状を受け取るために演壇に登ったのは名前を呼ばれた父ではなく、近藤さんだった。父が

「お前が行ってこい」

といったのである。

「いや、あれは私の作品ではありません。父の手が入って完成したものですから。コンテストって、自分だけの力で競わねばならないものでしょう。だから、私が賞状を受け取るのが何だか申し訳なくて」

そういう近藤さんは、だが、この大会で自信を得た。

「自分の中にあるものが、ひょっとしたら世の中で通用するのかもしれないと思ったのはこの大会です。花や器、木の選び方、全体の造形の仕方も間違ってはいなかったんだなあ、って。それに、父に認められたという思いもあった。心から嬉しかったんです」

父の後を継いで「花清」をやっていこう、「3代目」になろうという決心はますます揺るぎないものになった。それだけ喜びは大きかった。

あの時、

「あれは私の作品ではない」

と感じた近藤さんは、だがいまはこう思う。

「あれは私の作品ではなかったが、でも、やっぱりあれは私の作品だったのです」

2位に入ったフラワーデザインの作品は、フローリスト近藤さんの人生を支える土台になった。

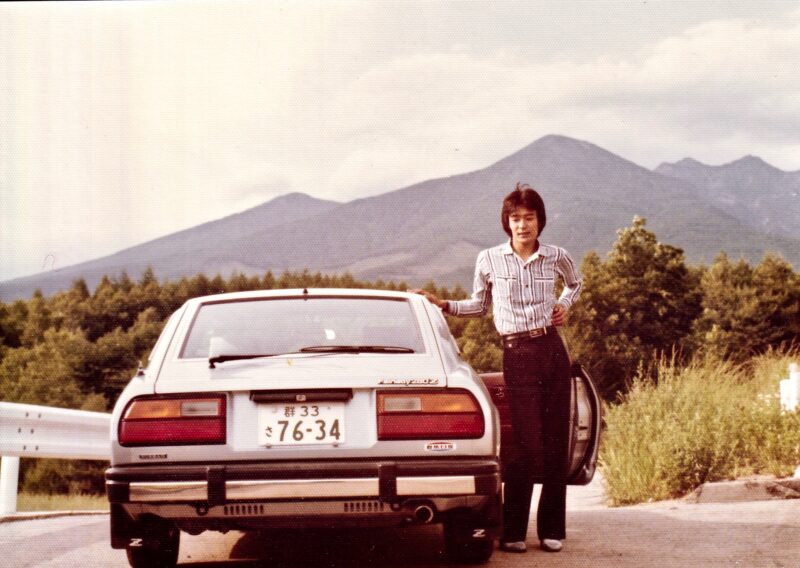

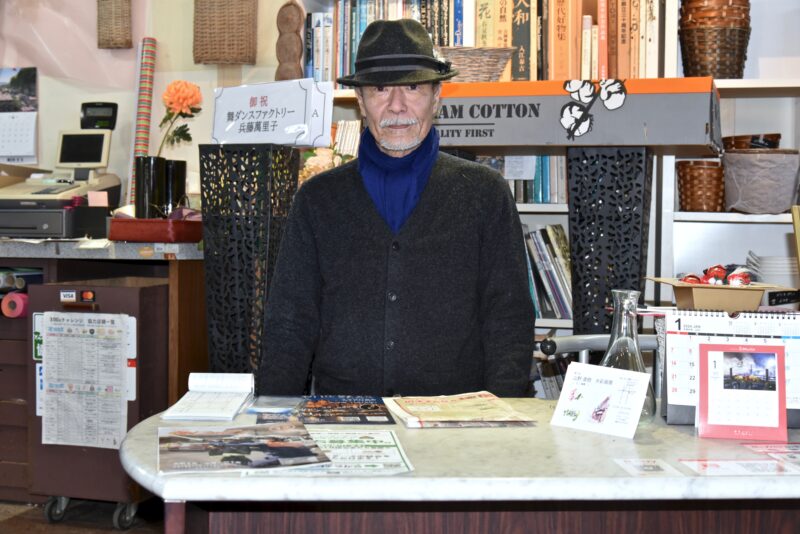

写真:若き日の近藤さん2