桐生市の中心街は本町通である。桐生天満宮から南にほぼ真っ直ぐ下り、総延長は約1.6㎞。かつては数多くの商店が軒を連ねる繁華街だった。

北から本町1丁目〜6丁目と続く。1丁目と2丁目の境界を道が西に走っており、いまは日蓮宗の寺院、寂光院に達する。ここにはかつて、江戸幕府が置いた陣屋があった。桐生はもと江戸幕府の天領だったのである。この道沿いを横山町という。役人の町だった。

この一帯は長い間、荒戸、または安楽土と呼ばれていた。どちらも「あらと」と読む。渡良瀬川、桐生川に挟まれた扇状地で、農耕ができない荒れ地だった。この荒戸に縄入れをし、町を作ったのは徳川家康の重臣だった大久保長安と、その手代だった大野八右衛門である。この町立てがいつ始まったかには諸説あるが、いずれも1600年前後と推定している。

こうして、荒れ地に新しい町ができた。桐生新町という。いまの桐生の礎を築いた2人、なかでも現地で町立ての実務を差配した大野八右衛門は桐生の恩人といえる。

2024年は大野八右衛門の没後410年にあたる。これをしのんで3月、「桐生新町町立て祭」が開かれ、命日の3月22日には桐生市梅田町1丁目の鳳仙寺で「大野八右衛門追善祭」が催された。

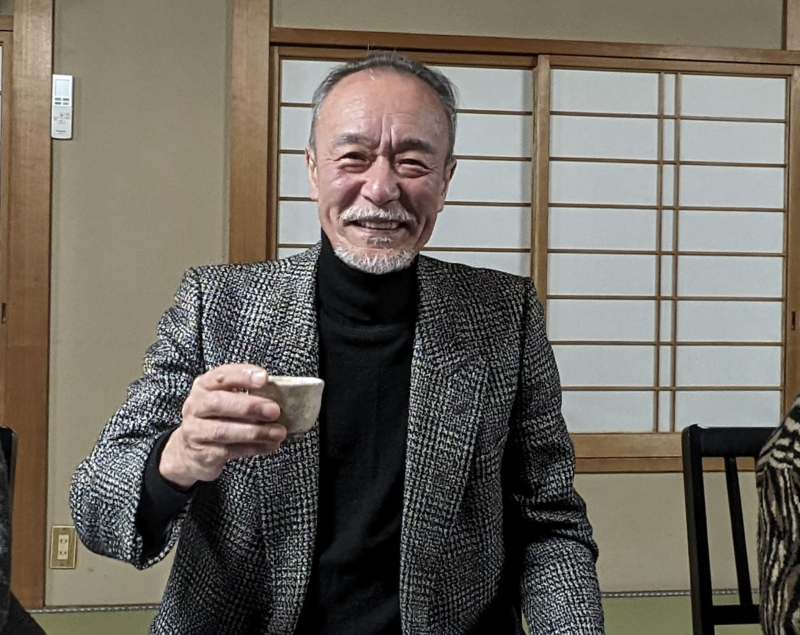

森村秀生さんは桐生市本町6丁目に生まれ、人一倍の愛郷心を持つアマチュアの郷土史家である。市内を歩き回り、人に話を聞き、古文書の読み方を学び、遠くまで足を伸ばして歴史学者と語り合い、ふるさと桐生の生い立ちを自分なりに再構成してきた。

そんな森村さんが見逃せない講演会が、「大野八右衛門追善祭」の一環として鳳仙寺で開かれた。タイトルは「桐生新町と大野八右衛門」。森村さんは妻・悦子さんと一緒に話を聞きに出かけた。

会場には30人ほどの歴史好きが集まっていた。講師は郷土史家である。森村さんはメモを取りながら熱心に聞き入った。

・桐生新町の町立てには、同時代に作られた文書などの一次資料が少ない

・そのため、後代の人がさまざまな説を勝手に仕立て、真実が見えなくなっている

講師はこうした視点から、航空写真で群馬県内各地の「町立て」を桐生新町と比較することで、桐生新町町立ての正しい姿にアプローチするという。なるほど、そんな手法もあるのか、と頷きながら聞いていた森村さんは、だが、次の瞬間に

「それは違うのではないか?」

と疑問を持った。おおむね江戸時代に町立てされた場所の航空写真を示しながらの講師の話は、森村さんの耳には

「町立てされたところはいずれも真っ直ぐな道が通っている。桐生の本町通が直線であることで、桐生は特別な町立てがなされたといわれるが、航空写真を見れば町立てされたところはどこも真っ直ぐな道が通っており、桐生だけが特別なわけではない」

と聞こえた。桐生新町が特別ではないって? 違うよ、それ。

最後に質疑応答の時間があった。が、誰も手を挙げない。であれば、と森村さんが立った。

「確かに、町立てされたところには同じような一直線の道がある。しかし、それだけで、桐生新町の町立てが特別ではないということにはならないのではないですか?」

・桐生には水車を使うためだと思われる掘り割りがある

・長さが1.6㎞もある直線道路は他に例を見ない

・梅田から浄水を引いている。これも他に例がないのではないか

・桐生新町の重要な場所には深い井戸を掘っている

やはり、桐生新町は多額の開発資金を注ぎ込んだ「特別」な町立てをした町ではないのか?

講師から回答をもらった記憶はない。だが、隣に座っていた人がそっと言った。

「これ、森村さんの勝ちだね」

✖️ ✖️ ✖️ ✖️ ✖️ ✖️ ✖️

「きりゅう自慢」はこれまで、筆者が自慢したい桐生を描いてきた。だが、今回はやや趣向を変える。桐生を自慢するためには、桐生の生い立ちを知らねばならない。そう思い立ち、桐生市の中核である旧桐生新町が生まれた経緯の探索にのめり込んだ森村秀生さんの物語である。

探索の末、森村さんは

「桐生は徳川家康と深い関係がある。桐生は家康を祀る日光東照宮への入口である聖なる町として徳川幕府の手で町立てされた」

との信念を持つに至った。

森村さんの研究の後を追い、森村史学をご紹介したい。

写真=森村さん夫妻