【星】

高橋さんは桐生市の隣、太田市で生まれた。家が貧しくて高校に進めなかったため、中学卒業が間近になると、就職先を探し始めた。敗戦後の混乱がまだ収まりきらない昭和28年(1953年)のことで、人を募っている会社はほとんどなかった。やっと出会った就職先が、知人が紹介してくれた桐生市の意匠屋さんだった。

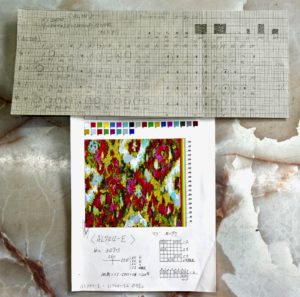

意匠屋。見たことも聞いたこともない仕事である。卒業を前に見学に行った。机にへばりつくようにして細かなマス目が入った紙に絵を描き写している人がいた。その紙が意匠紙と呼ばれることを、まだ高橋さんは知らない。

数学は好きで成績も良かったが、絵はからきし駄目である。それに

「こんな細かな仕事が俺に出来るか?」

だが、他に就職先のあてはなかった。高橋さんにはこの道しか選べなかった。

仕事を好きになることはなかったが、進歩は早かった。コンピューター・グラフィックスにも似た意匠紙の作成、様々な組織を組み合わせて複雑な絵柄を浮かび上がらせる仕事に、好きだった数学が生きたのかも知れない。そして3年もたつと仕事を任されるまでの腕になっていた。

一人前の職人になれた頃、だが高橋さんはとうとう仕事に嫌気がさした。家に逃げ帰ったのである。

「師匠はとてもいい人だったんですが、でもその暮らしぶりを見ていて、ああ、一人前になってもこの程度か、と思ったら全てが嫌になりまして」

だが、その意匠屋さんにとって、高橋さんはなくてはならない職人になっていたらしい。数日すると師匠が家まで訪ねて来て、

「戻ってきてくれ、って頭を下げられまして。お世話になったことは確かですから、仕方がないかと」

結局、高橋さんはこの意匠屋さんで18年近く働いた。独立したのは昭和45年(1970年)、32歳の時だった。

「高橋が独立したら、あの意匠屋に行っていた仕事はみんな高橋に行くんじゃないか」

と噂が立っていたと知ったのはずっと後のことである。

とにかく、仕事が降るようにやって来た。働いた。1年365日、睡眠時間は

「1日4時間ぐらいだったでしょうか」

それでも仕事は増える一方だった。蒲郡、山梨、米沢、八王子からも仕事がやって来た。自分ではこなしきれず、簡単なものは外注に回した。人に任せた仕事は必ず自分で最終点検した。

収入が数倍に増えた。それもありがたかったが、もっと楽しかったのは多種多様な仕事が舞い込んだことだ。そのたびに考え、工夫し、なんとかこなす。

「結果として、私、知識が増えたんですね。そのためでしょうか、あんなに嫌いだった仕事がいつの間にか楽しくて仕方なくなりました」

意匠屋さんの仲間内では

「生かすも殺すも星1つ」

と言い習わされている。「星」とは意匠紙の中のちっぽけな1マスのことである。意匠紙1枚で数千から数万にもなる「星」を1つでも書き間違えれば、必ず織り傷ができる。たった1つの「星」をどう埋めるかで絵柄が奥行きを増したり、単調になったりする。

高橋さんは、誰にも増して「星」を大切にしてきたと自負する。懸命に星を埋めてきて、それだけは誇ってもいいのではないか。やっと、そう思える年代に達した。

写真:パソコンで仕事をする高橋さん