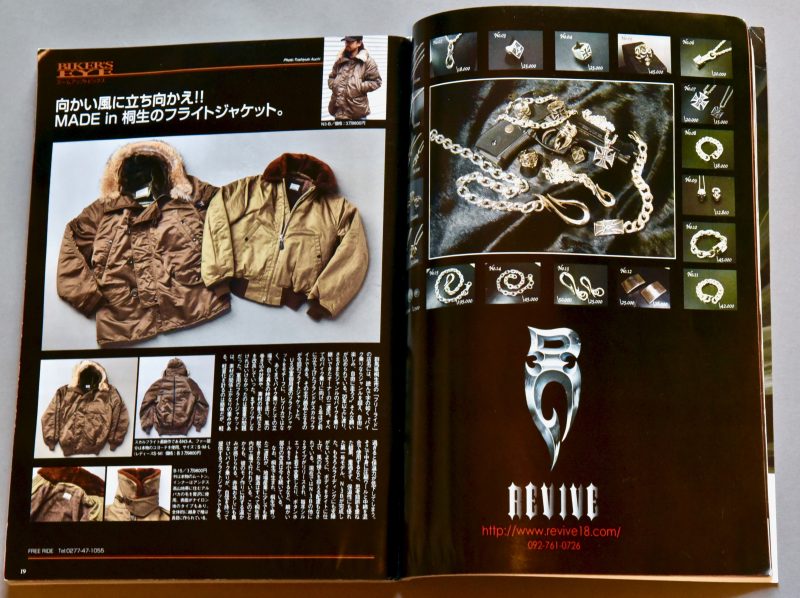

「RIDERS N-3B」の売れ行きははかばかしくなかった。一言で言えば、売れなかった。そりゃあ、地方都市桐生にある、開店から間もない店である。何を売っているのか、通りすがりでは分からない店でもある。加えて、商圏人口は少なく、バイク愛好家の数は限られている。だから、飛ぶように売れるとは最初から期待せず、発注量だってわずかにした。

それにしても売れないのだ。一緒に並べている革ジャンは売れるのに、

「これぞ、バイクライダーが待ち望んでいた冬用のジャケット!」

と精魂込めたはずの「RIDERS N-3B」は、数ヶ月ごとにポツリ、ポツリとしか売れない。

そして5年ほどたった。売れ行きは全く変わらない。ノーテンキを自認する二渡さんも、さすがに自信をなくしかけていた。バイク用のジャケットの製造・販売なんて地方都市の洋服屋が首を突っ込んではいけない世界だったのか?

「もしもし、FREE RIDEさんですか?」

1本の電話がかかってきたのはそんな折である。聞き覚えのない声だ。いったい何の用だろう?

「私、東京でハーレーダビッドソンの専門誌『VIBES』を編集している者です。実は、あなたの店で売っていらっしゃる『RIDERS N-3B』が大変素晴らしいバイクウエアだと教えてくれた人がいまして、うちの雑誌で是非取り上げたいと思いました。実物を見てみたいし、写真も必要なので1着お貸し願えないでしょうか? 編集部まで送っていただけると助かります」

根っからのバイク好きである二渡さんは、「VIBES」の愛読者でもあった。だが、記事として紹介されるのは他の人、他のメーカー、他の店のことであって、まさか自分の店、自分がデザインしたウエアが取り上げられることがあるなどと想像したことは一度もない。

「はあ、うちの『RIDERS N-3B』をね」

会場にはロックバンドの演奏などのイベントも用意されているが、集まるライダーたちの楽しみは全国津々浦々からやってくるHARLEY仲間との交流と、バイク用品の買い物である。会場には1万人の胃袋を満たす約50店の飲食店だけではなく、全国のバイク用品専門店が1500店ほど軒を連ねるのである。

会場にはロックバンドの演奏などのイベントも用意されているが、集まるライダーたちの楽しみは全国津々浦々からやってくるHARLEY仲間との交流と、バイク用品の買い物である。会場には1万人の胃袋を満たす約50店の飲食店だけではなく、全国のバイク用品専門店が1500店ほど軒を連ねるのである。